Les plantes à fleurs (angiospermes)

De nombreux angiospermes (plantes à fleurs) sont présents sur le littoral.

Ces plantes à fleurs sont dites halophytes (ou halophyles) c'est à dire tolérantes au sel.

Certaines espèces ne subissent que les embruns salés (espèces du supralittoral*), d'autres supportent l'immersion régulière et d'autres espèces sont

toujours inondées (zostère et posidonie) : étage infralittoral* voire plus bas encore.

Nous distinguerons donc les plantes à fleurs du haut des estrans sableux, celles des côtes rocheuses, celles des estuaires et enfin les espèces

qui constituent les herbiers marins.

Maintenant certaines plantes peuvent être présentes dans plusieurs de ces différents habitats.

* Supralittoral : zone des embruns, immergée seulement lors des marées d'équinoxe ou des tempêtes.

* Infralittoral : zone émergée uniquement à l'occasion des grandes marées.

Espèces des estrans sableux

Prenons pour exemple, le platier d'Oye entre Calais et Gravelines (Hauts de France).

Plantes de la dune embryonnaire (soumise à l'action de la mer)

Cakilier maritime |

Chou marin |

Chiendent des sables |

Soude épineuse |

On peut aussi rencontrer la Criste maritime et l'Obione (photos correspondantes ci-dessous).

Plantes de la dune mobile

La dune mobile (ou dune blanche) n'est plus soumise à l'action de la mer mais subit le vent salé.

Quelques espèces de plantes que l'on peut observer sur les dunes blanches du platier d'Oye.

Ci-dessous : rangée 1 : Oyat, Panicaut maritimie,

rangée 2 : Cirse lancéole, Euphorbe des dunes,

rangée 3 : Elyme des sables, Liseron des sables :

Le Pavot cornu semble avoir disparu.

L'Elyme des sables est une espèce proche de l'Oyat.

Espèces des estrans rocheux

Dans l'étage supralittoral des côtes rocheuses on peut peut découvrir entre autres :

Criste marine (ou perce-pierre)

Armérie maritime

Spergulaire des rochers. Commune en Bretagne et Cotentin.

Les estuaires

C'est un habitat très riche en plantes à fleurs en raison de la faible force de la mer et du milieu liquide simplement saumâtre.

Beaucoup d'espèces d'angiospermes halophytes peuvent supporter des immersions prolongées.

Du haut de l'estran vers le bas, on trouve successivement :

Lilas de mer. Non comestible mais jolies fleurs.

Armoise maritime. Comestible, longtemps consommée comme vermifuge.

Puccinelle maritime. Appréciée des moutons.

Obione faux pourpier. Comestible, riche en vitamine C.

Arroche maritime. Comestible, cuisinée comme les épinards.

Aster maritime. De très jolies fleurs mais tardives

Soude maritime (ou soude épineuse). De ses cendres, était autrefois extraite de la soude, soude utilisée pour la fabrication

du verre ou de lessive.

Photo plus haut.

Spartine maritime

Espèce locale supplantée par la Spartine de Townsend.

Spartine de Townsend. Son réseau aérien fixe le sable transporté par la mer et aggrave l’ensablement naturel d'une baie.

Salicorne. Comestible, riche en vitamine C ; était consommée par les marins pour prévenir du scorbut. On s'en sert aussi pour produire de la

soude végétale (utilisée dans certains savons).

Herbiers marins

La Zostère

Contrairement à leur apparence, les zostères ne sont pas des algues mais des plantes à fleurs (angiospermes) marines.

La Zostère produit encore des fleurs mais son principal mode de reproduction est asexué : via ses rhizomes.

Cette plante constitue des herbiers sur des fonds sableux abrités. En effet, et à la différence des algues, la zostère peut se fixer

sur ce substrat

grâce à ses racines à condition que le ressac soit faible.

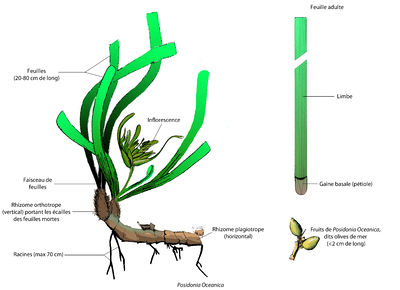

La Posidonie

En Méditerranée on trouve une espèce proche de la Zostère : la Posidonie - espèce endémique* de cette mer.

Une "pelote de mer" est une boule de couleur brune formée de feuilles de posidonies qui se dépose sur le haut de la plage

sous l'action des vagues.

Endémique : qui est localisé de façon caractéristique dans une région.

Rôle écologie des herbiers

Les herbiers de Zostères et de Posidonies forment de vastes prairies sous-marines. Ces herbiers sont un rôle écologique considérable.

Ce sont non seulement des zones de reproduction pour de nombreuses espèces mais des "puits à carbone" très efficaces (beaucoup plus que les algues à

biomasse égale).

Chaque cellule d'une plante peut contenir plusieurs dizaines de chloroplastes alors que chaque cellule d'une algue ne contient qu'un chloroplaste.

Les ancres de bateaux, certaines formes de pêche constituent une forte pression anthropique néfaste à la reconstitution des herbiers.

Retour sommaire

Les algues ne constituent pas un groupe phylogénique mais une commodité de langage.

La taille des algues varie du micromètre (1/1000 de millimètre) à plus de 60 mètres.

Ci-dessous la plus grande algue surnommé "kelp géant" que l'on trouve en Californie.

Dans la partie qui suit, je vais évoquer les algues visibles du plongeur : les macroalgues qui sont le plus souvent des euraryotes pluricellulaires.

Notez qu'une algue ne comprend ni racines, ni feuilles et ne produit pas de graines ...

Les macroalgues sont classées en trois groupes selon leur couleur.

On parle donc d'algues vertes, d'algues brunes et d'algues rouges, selon les pigments contenus.

N'ayant pas de système racinaire l'algue ne prélève pas les sels minéraux du substrat mais du milieu liquide.

Donc une algue ne peut vivre en dehors de l'eau ou à la rigueur dans un milieu très humide.

Les algues vertes (ou chlorophycées) sont bien vertes car la couleur de la chlorophylle n'est pas masquée par un autre pigment.

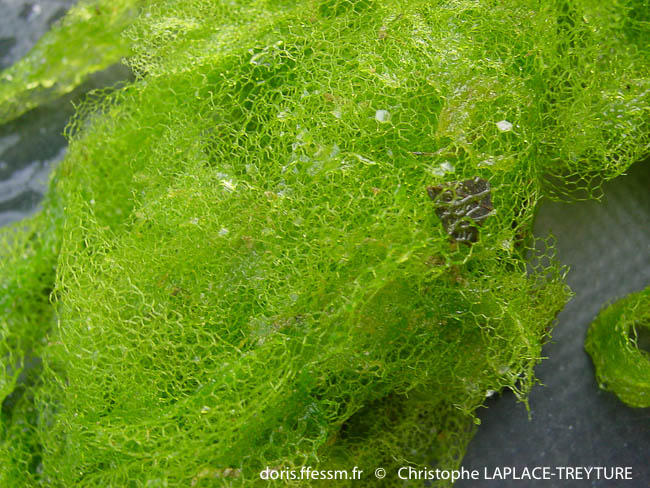

Ulva compressa est très fréquente dans les ports et dans les eaux saumâtres.

Ulva intestinalis est comestible et utilisée dans l'alimentation en Extrême Orient.

Ulva lactuca est comestible, riche en fer et peut se déguster en salade d'où son surnom.

Le Codium fragile est une algue verte buissonnante. Espèce originaire du Pacifique. Le qualificatif "fragile" est trompeur car elle

a un potentiel invasif important. Attention certains végétaux marins de couleur verte ne sont pas des algues vertes mais des espèces d'angiospermes (plantes à fleurs)

qui sont retournées à la vie marine (Zostère, Posidonie, herbe à tortue, ...).

Le Codium bourse a la forme d'une grosse boule verte duveteuse.

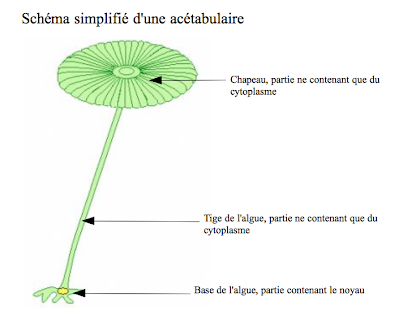

L'Acétabulaire est une algue macroscopique mais unicellulaire.

Notez que le noyau est situé à la base. En hiver la tige et le chapeau disparaissent.

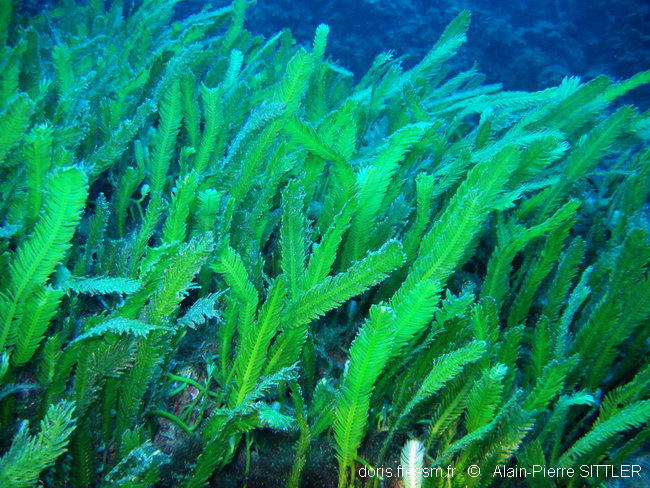

Ci-dessous deux algues vertes invasives en Méditerranée. A gauche la fameuse "algue tueuse" (Caulerpa taxifolia)

et à droite l'algue raisin (Caulerpa racemosa).

La Caulerpa taxifolia doit son nom commun aux composés toxiques qui la rend inconsommable pour les animaux herbivores. Après avoir connu une

prolifération catastrophique, elle est maintenant en nette régression pour des raisons inexpliquées.

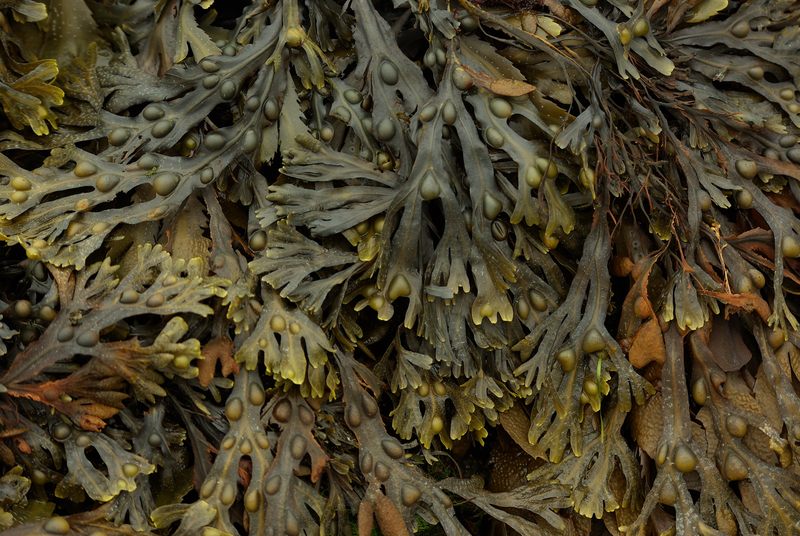

Un pigment surnuméraire orangé dans les chloroplastes donne la couleur brune au thalle.

Le Fucus vésiculeux (ou Varech vésiculeux) possède de nombreuses vésicules remplies d'air qui agissent comme des flotteurs. Grâce à ces flotteurs l'algue reste bien

dressée dans l'eau et capte au maximum les rayons du soleil. Les utilisations économiques de cette algue sont multiples.

Il existe aussi le Fucus denté et le Fucus spiralé.

Le Fucus spiralé supporte très bien la dessiccation. Aussi on la trouve sur la partie haute de l'estran.

Cette algue est souvent mélangée avec le fucus vésiculeux.

Ce sont les plus grandes algues des mers européennes. Leurs longues frondes appelées lames (d'où leur nom) peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long.

Les laminaires constituent de véritables forêts sous-marine abritant de nombreuses espèces. Le crampon est très charnu.

Le wakamé est une famille de laminaires originaires du Japon.

Ou "haricots de mer" ou encore "spaghetti de mer")

Cette algue brune vit dans la limite supérieure du médiolittoral ; elle peut donc être émergée pendant plus d'une semaine.

Elle résiste à la déssication en retenant de l'eau dans des "gouttières" et un couche huileuse recouvrant le thalle.

Elle doit son nom à la forme des ses frondes en éventail.

Il s'agit d'une espèce introduite en Europe accidentellement avec des huitres. Originaire du Japon, elle arrive sur les côtes anglaises

en 1973 puis françaises en 1975 avec l'importation de naissains d'huîtres.

Un pigment surnuméraire rouge dans les chloroplastes donne cette couleur au thalle.

Cette algue vit accrochée aux rochers dans la zone infralittorale de l'estran c'est à dire la zone qui est émergée uniquement à l'occasion des

marées de vives-eaux.

La Coralline rose

Cette algue est rouge mais aussi calcifiée.

Cette algue rouge calcaire a l'aspect d'une pierre. Elle peut former de vastes "bancs de maërl" de plusieurs mètres d'épaisseur avec des organismes vivants

uniqumement sur la couche supérieure. En Bretagne ces concrétions calcaires étaient draguées pour amender les sols.

Les macro-algues d'eau douce sont surtout des algues vertes.

Les characées (400 espèces) sont des algues vertes d’eau douce très présentes qui intriguent beaucoup les scientifiques.

C'est une algue verte qui a l'aspect d'une masse "floconneuse", gluante au toucher. Cette espèce n'est pas fixée.

L'algue verte du genre Hydrodictyon est composée de milliers de cellules ne se séparant pas à maturité.

Masse floconneuse. Cette algue verte se rencontre surtout dans les eaux courantes. Sa prolifération indique une pollution minérale (trop de nitrates).

Signalons d’abord que la reproduction asexuée est fréquente : un morceau de thalle peut donner un nouvel individu qui a le même code

génétique que son parent unique (clonage).

La reproduction sexuée des macroalgues est un sujet complexe ; le cycle diffère selon les groupes. Mais le plus souvent il se caractérise

par deux phases (ou générations).

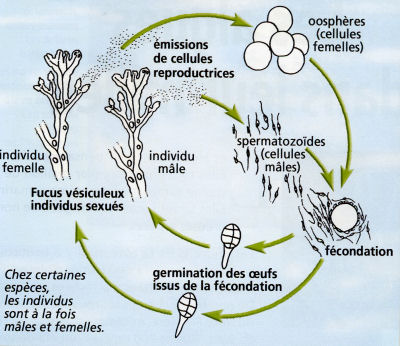

Il existe des individus mâles et des individus femelles.

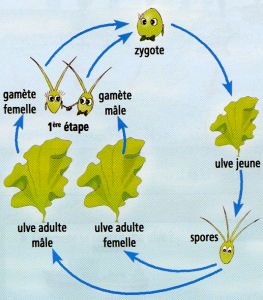

Chez les ulves (algues vertes) c’est un peu plus compliqué ; le cycle comprend deux générations :

une première phase avec production de gamètes puis une deuxième phase avec production de spores.

Remarque : les gamètes sont des cellules reproductrices haploïdes (un seul jeu de chromosomes) alors

que les spores sont des cellules reproductrices diploïdes (double jeu de chromosones).

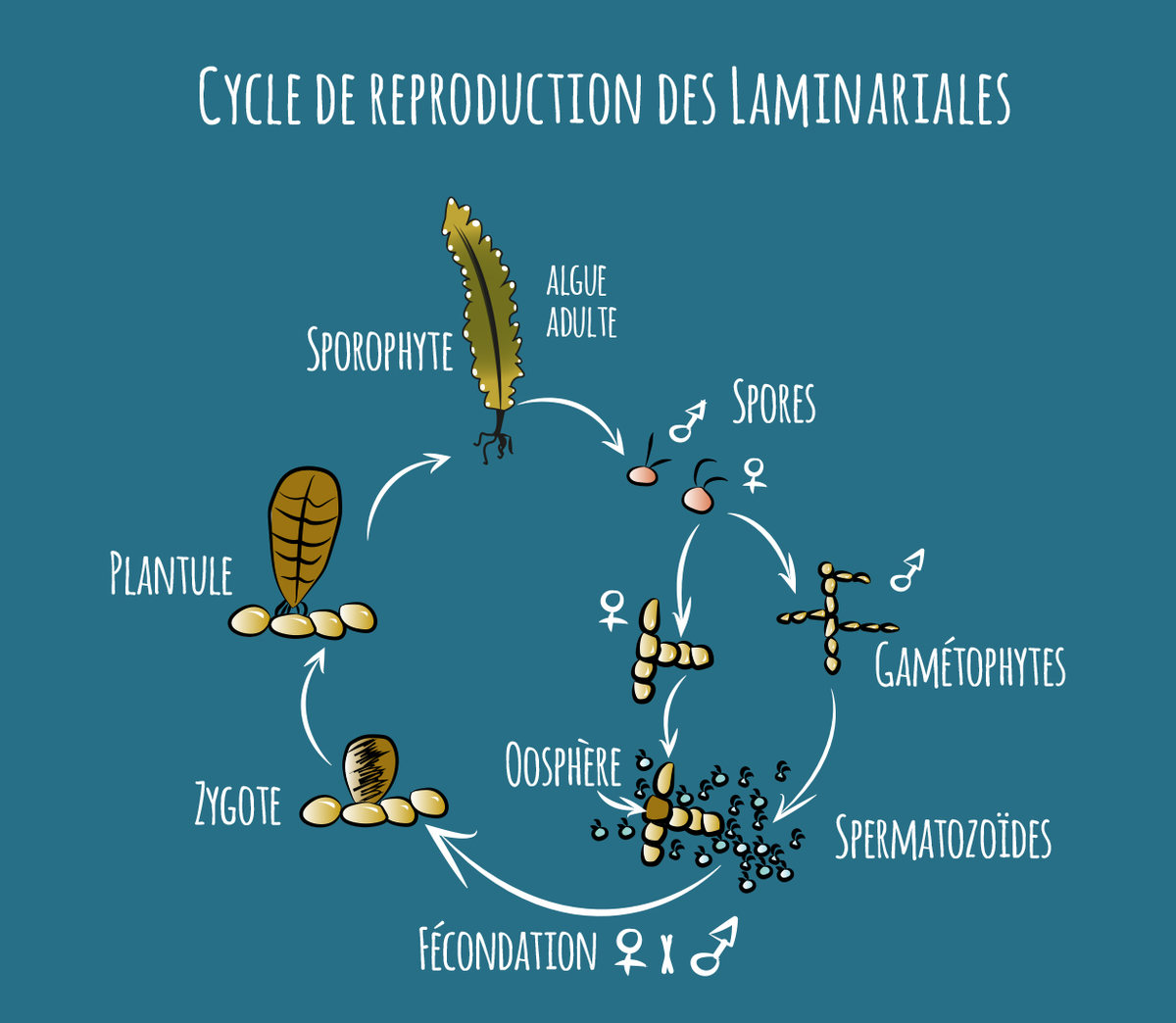

En étudiant le schéma nous notons qu'il y a deux phases, comme pour les ulves. Mais à la différence des ulves, la production de spores

précède celle de gamètes.

Ce que vous venez de lire ne vous rappelle pas de vieux souvenirs du collège ?

Les macroalgues

On retrouve sous ce terme des végétaux sans lien de parenté direct mais qui ont un point commun : possèdent de la clorophylle pour

se nourrir par photosynthèse et qui sont antérieurs aux plantes à graines.

On retrouve donc sous cette appelation :

Les algues peuvent être libres ou fixées. Les espèces libres constituent donc le phytoplancton (macro et micro plancton).

Une macroalgue comprend un grand nombre de cellules formant le thalle.

Comme les racines d'une plante à fleurs, le crampon de l'algue permet sa fixation mais ne sert qu'à s'accrocher au substrat ; l'algue absorbe

les nutriments par toute sa surface immergée.

Ayant besoin d'une certaine quantité de lumière pour la photosynthèse, les algues abondent que dans les couches superficielles de la mer.

Ainsi en Manche et en mer du Nord les algues sont absentes en dessous de 30 mètres.

Les algues vertes

Quelques espèces de MMN (Manche et Mer du Nord)

Entéromorphe

Ulve tubuleuse

Ulve en lame ou "laitue de mer"

Codiums

L'espèce indigène proche est le Codium branchu.

Ci-dessous à gauche une Elysie (un nudibranche) broutant un codium fragile ; Codium branchu sur photo de droite.

Sur des fonds sablo-vaseux abrités, les végétaux de couleur verte observés sont forcément des plantes marines. En effet les algues sont incapables de

se fixer sur de tels substrats ; leur crampon ne permet qu'une fixation sur des rochers (ou supports non mouvants).

Espèces d'algues vertes caractéristiques de la Méditerranée

Cet organisme doté d'une seule cellule "énorme" est forcément un sujet d'étude privilégié par les généticiens.

Des espèces invasives

Mais on s'est réjoui un trop vite car la Caulerpa racemosa prend la relève ! Il s'agit d'une espèce lessepsienne (introduite via la canal de Suez).

Les algues brunes (ou fucophycées)

Quelques spèces de MMN

Fucus vésiculeux

Cette espèce n’est pas récoltée contrairement aux deux autres espèces de Fucus

Ascophylle (ou goémon noir)

Cette algue peut vivre 15 ans et plus ; on évalue l'âge du pied grâce au nombre de flotteurs.

Laminaires

Himanthle

En été cette algue brune peut former de véritables forêts.

Pelvétie

Padine queue-de paon

Sargasse japonaise : espèce invasive

Elle a rapidement colonisé tout le littoral français du fait de sa croissance rapide et des conditions favorables du milieu.

Cette algue n’est pas consommée par la faune locale en dehors de quelques oursins.

Tous les moyens mis en œuvre pour lutter contre sa propagation ont été vains. Il semblerait cependant que sa croissance soit actuellement stabilisée

et qu'elle ait trouvé sa place dans les écosystèmes.

Les algues rouges (ou rhodophycées)

Goémon frisé

Cette algue est largement utilisée dans l'industrie alimentaire (gélifiant identifié E407).

Le maërl

Quelques espèces dulcicoles

Une algue dulcicole qui intrigue les biologistes : la Characée

La structure particulière des characées et leur ressemblance avec les prêles fait hésiter les naturalistes sur leur place au sein du règne végétal.

Ci-dessous : un herbier de characées, un thalle.

Spirogyre

Algue filet d'eau

La colonie a l'aspect d'un filet vert constitué de mailles polygonales. Les colonies sont libres dans la colonne d'eau.

Cladophore

Reproduction sexuée des macroalgues

Ainsi la fameuse "algue tueuse" (Caulerpa taxifolia) avait envahi les fonds Méditerranée par multiplication végétative d'un thalle mâle échappé de

l'aquarium de Monaco. Mais heureusement, cette espèce invasive est désormais en net retrait.

Une dégénérescence génétique, découlant des clonages successifs, pourrait être la cause de cette régression ...

Reproduction sexuée des fucus

On reconnaît un thalle mâle car il est piqueté de points oranges alors qu’un thalle femelle est piqueté de points verts.

Au printemps les fucus mâles expulsent des spermatozoïdes, les fucus femelles libèrent des ovules. Les deux types de gamètes sont mobiles.

La fécondation d’un ovule par un spermatozoïde donne naissance à un œuf qui va fixer pour donner un nouveau pied de fucus (mâle ou femelle).

Le cycle est donc simple : une seule génération.

Cycle de reproduction des ulves

L’ulve mâle et l’ulve femelle lâchent leurs gamètes dans l’eau de mer.

Grâce à leur petite queue, ils se déplacent, se rencontrent pour former un zygote (oeuf) qui grandit pour former une "ulve jeune".

L’ulve jeune fabrique des spores (il est sporophyte). Chaque spore peut devenir une ulve adulte mâle ou femelle capable à son tour de

produire des gamètes mâles ou femelles.

Les spores, chez les macroalgues, ont la même fonction que les graines chez les plantes à fleurs : disséminer l'espèce.

Cycle de reproduction des laminaires

Le laminaire adulte est un sporophyte (producteur de spores). Les spores très mobiles se dispersent puis se fixent

et se transforment en gamétophytes (ou prothalles) mâles et femelles. Les gamétophytes mâles éjectent une "laitance mobile" ;

ces spermatozoïdes vont fertiliser les ovules produites par les prothalles femelles.

La fertilisation aboutit à un zygote (oeuf) qui va devenir un nouveau sporophyte (laminaire adulte).

Vous avez étudié en 5ième la reproduction des fougères. Et bien la reproduction des laminaires ressemble beaucoup à celle des fougères : deux générations

avec production de spores puis production de gamètes.

Retour sommaire

Le plongeur ne les voit pas. Mais, compte tenu de leur importance écologique (à la base des chaines trophiques), il convient d'en dire quelques mots.

Les microalgues sont des organismes unicellulaires autotrophes car photosynthétiques.

Selon cette définition, les cyanobactéries (organismes unicellulaires procaryotes et photosynthétiques) sont des microalgues

plus sous l'appelation courante d'algues bleues.

Elles constituent le phytoplancton.

Les Cyanobactéries sont des procaryotes (cellule sans noyau, un seul filament d'ADN) et sont à l'origine de l’oxygène de

notre planète. Grâce aux cyanobactéries le taux d'oxygène dans l'air n'a cessé d'augmenter depuis trois milliards d'années pour atteindre le taux actuel : 21%.

Abordons maintenant les eucaryotes unicellulaires microscopiques et photosynthétiques.

Ce sont des algues unicellulaires dont les plus grandes atteignent le millimètre .

Ces organismes se caractérisent par leur squelette externe constitué de carbonate de calcium. Organismes qui sont à l’origine des falaises de craie.

Le genre Phaeocystis est très présent en Manche et mer du Nord.

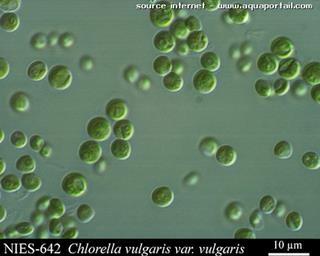

Il s'agit algues unicellulaires d’un vert éclatant ; marines ou dulcicoles. La Chlorelle fait partie de ce groupe.

Ce sont des organismes dotés de flagelles. Certains espèces sont bioluminescentes et d'autres peuvent être toxiques lorsqu'elles

prolifèrent.

Noctiluca scintillens est une espèce de dinoflagellé luminescent.

C'est une algue unicellulaire pouvant vivre en symbiose avec le corail, mais aussi avec les bénitiers, ainsi qu'avec de nombreuses espèces de

méduses et chez d'autres cnidaires (anémone verte).

Un lichen est une association de type symbiotique entre un champignon (mycobionte) et des algues microscopiques et unicellulaires.

Vous avez tous déjà observé la Parmélie qui se développe sur les troncs des arbres.

Les lichens sont aussi très présents sur les estrans rocheux.

On trouve sur les côtes rocheuses à l'étage supralittoral quelques espèces de lichen dont

la Xanthorie - espèce encroutante et la Ramaline - espèce buissonnante :

Les microalgues

Il faut maintenant distinguer parmi les microalgues : les formes pélagiques des espèces symbiotiques.

Les microalgues pélagiques

Il faut distinguer les procaryotes des eucaryotes.

les "algues bleues" ou cyanobactéries

On distingue les groupes suivants :

Diatomées

Les diatomées peuvent représenter jusqu’à 80 % du phytoplancton.

La cellule est enveloppée par un squelette externe siliceux nommé frustule.

Il y existerait probablement plus de 20 000 espèces de diatomées ... Aussi le groupe a un niveau hiérarchique élévé : embranchement.

Coccolithophores

On trouve aussi dans cette classe le genre phaeocystis.

Cette algue peut être à l'origine de blooms planctoniques très importants : l'écume blanche peut alors

faire jusqu'à un mètre de haut. Le bloom se produit lorsque les cellules se multiplient, forment un mucus gélatineux et s'agglutinent.

Ce phénomène est de plus en plus fréquent ; là où les eaux sont riches en azote et phosphate.

Clorophycées

Chlorella est un genre d'algues vertes unicellulaires d'eau douce qui sont cultivées car la concentration en chlorophylle est exceptionnelle.

Dinoflagellés

Ci-dessous la mer bleuie par cette algue unicellulaire et un individu au microscope :

Les microalgues symbiotiques

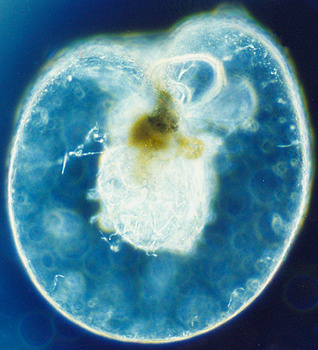

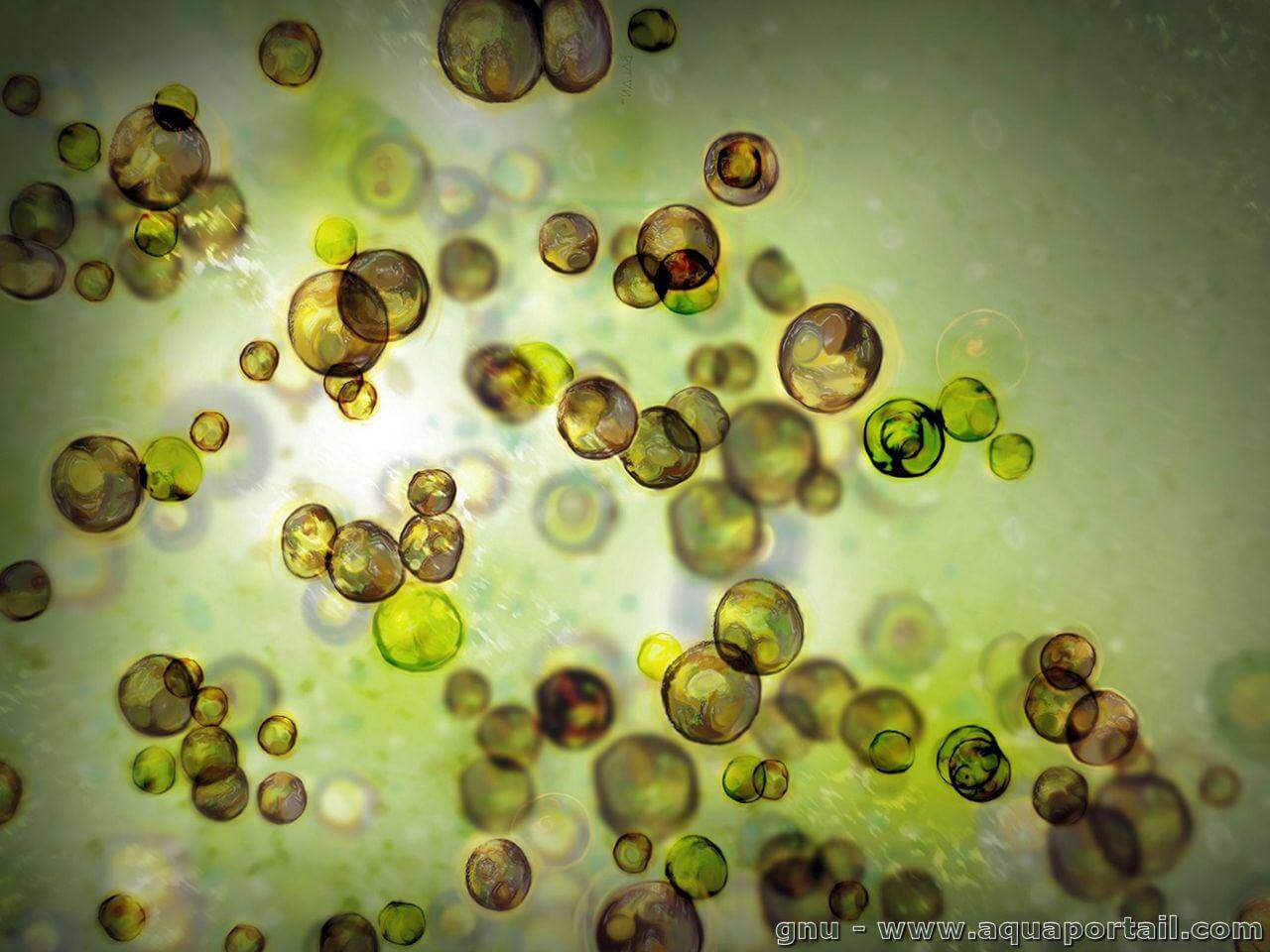

La zooxanthelle (dinoflagellés)

Les mers chaudes sont pauvres en plancton ; les zooxanthelles se développent en absorbant le dioxyde de carbone libéré par les coraux (ou un autre animal hôte)

et fournissent en retour des sucres de dioxygène à leur hôte.

Chez les coraux durs bâtisseurs de récif (Madréporaires), l’endoderme des polypes renferme sans exception ces algues unicellulaires.

Les zooxanthelles stimuleraient la calcification des coraux.

Ci-dessous des zooxanthelles observées au microscope.

Les lichens

Les organismes unicellulaires chlorophyliens sont des algues vertes du genre Trentepohlia OU des cyanobactéries.

Le champignon fournit aux algues : abri & du CO2 ; les algues fournissent au champignon : des sucres & de l'O2.

Quelques espèces côtières

Par contre la Verrucaire noire est un lichen qui supporte l’immersion. On la trouve donc dans la limite supérieure de l’estran.

De couleur noire ce lichen forme une ceinture caractéristique (image de droite) :

Vous pouvez me contacter via Facebook pour questions & suggestions :

Vous pouvez me contacter via Facebook pour questions & suggestions :